Haruのオーディオ実験室 Home

音楽の再生に取り組んでいます。

ヒーター電源回路コンデンサーへのリップル電流の低減

出力管ヒーター電源の平滑回路でのコンデンサーへのリップル電流については、あまり考慮してきませんでした。2017年に制作してから8年が経過したUV-211送信管パワーアンプを2号機として作り変える機会に、ヒーター電源回路のコンデンサーへのリップル電流と回路構成について検討しました。

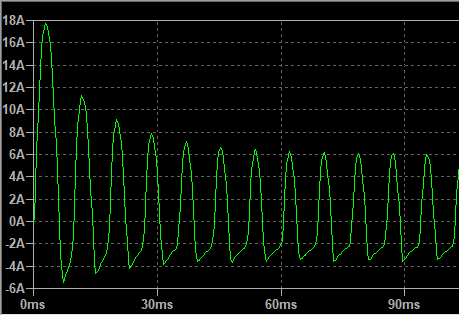

リップル電流のシュミレーション波形

2025年10月掲載

出力管ヒータの直流点火と平滑回路

ヒータの直流点火

パワーアンプの出力管ではヒータを交流点火とする場合もありますが、直流点火にするとハムを拾う心配が減ります。UV-211真空管パワーアンプ・1号機でも直流を使用しています。平滑回路に電解コンデンサーを使用することになりますが、アンプの部品の中で、電解コンデンサーは寿命が短いと言われておりオーバーホール修理の際は真っ先に交換されるように思います。

電解コンデンサの寿命

電解コンデンサーの寿命は主に使用温度とリップル電流の大きさで決まります(1)。温度と寿命の関係は10℃半減則として、色々と述べられています(1)ので、ここではリップル電流について検討します。リップル電流は定格リップル電流として規定されています。

平滑用電解コンデンサへのリップル電流

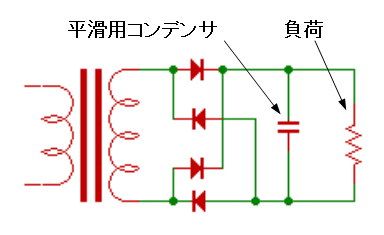

基本的な平滑回路

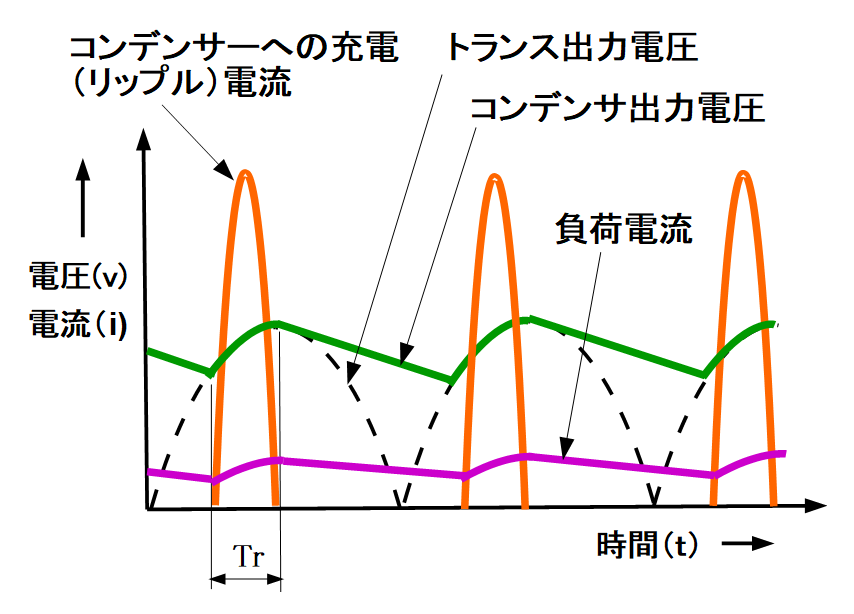

平滑回路の動作

平滑用コンデンサにはコンデンサの電圧より電源側の電圧が高くなる期間(Tr)に充電電流が流れます。電源側の電圧が低くなると、コンデンサからの放電によりコンデンサの電圧が維持されます。このときの放電によるコンデンサの電圧の低下がリップル電圧になります。

コンデンサの容量を大きくするとリップル電圧は低く抑えられますがコンデンサを充電する充電電流は大きくなります。この充電電流は流れている期間(Tr)が短いので、負荷電流による放電に見合った電荷を充電するために、負荷電流より大きくります。このコンデンサーへの充電電流をリップル電流と呼んでいます。

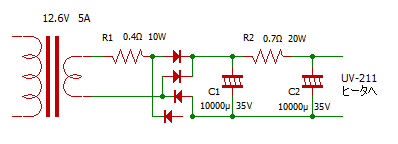

UV-211送信管パワーアンプ・1号機 出力管ヒーターの電源回路

リップル電流低減抵抗

下の回路図でトランスと整流用ダイオードの間に抵抗R1(0.4Ω)が挿入されていますが、これをリップル電流低減抵抗と呼んでいます。この抵抗によりリップル電流の値をある程度抑えることができると考えています。リップル電流低減抵抗については“電源整流回路におけるリップル電流の低減方法”"でまとめています。

1号機のヒーター電源回路

リップル電流のシュミレーション

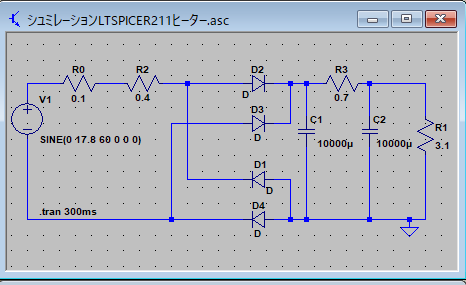

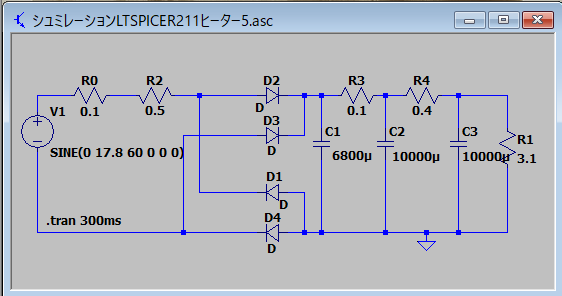

リップル電流を計算で求めるのは簡単ではないので、シュミレーションソフトLTspiceを使用します。R0はトランス巻き線の抵抗を想定しています。コンデンサの内部インピーダンスやトランスの飽和などは無視していますので、あくまで概算です。

シュミレーション回路

シュミレーション結果

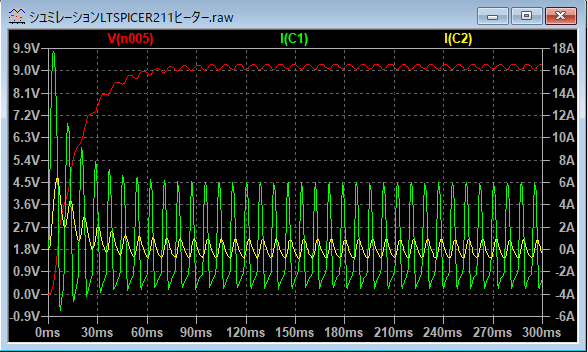

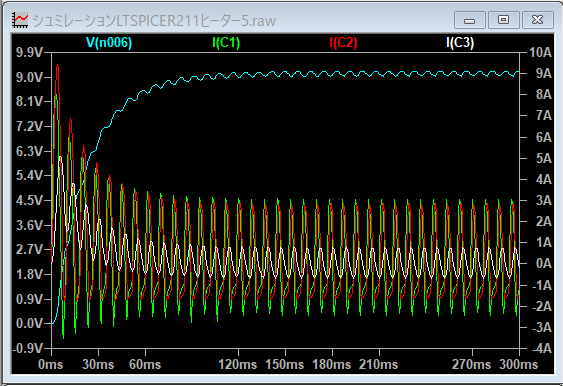

シュミレーション結果は、次の図の通りです。

C1へのリップル電流:3.1Arms

C2へのリップル電流:0.5Arms

C1,C2には KMQ 35V 10000μF を使用していますが、生産が終了しているようです。定格表にも記載されておらず、定格リップル電流が不明ですが、同じ KMQシリーズの 35V 6800μF が2Armsということと、KMHシリーズから類推すると2.6Arms程度と思われ、定格を相当超えていると考えられます。

C1、C2への充電電流(リップル電流)、出力電圧

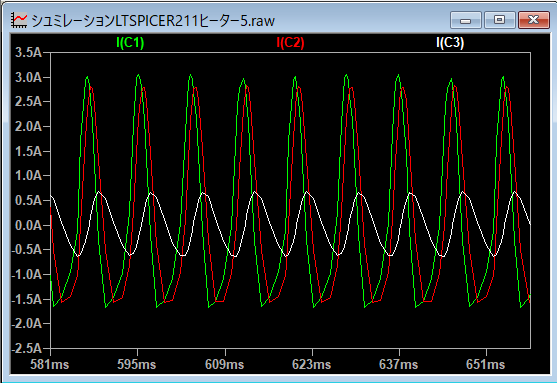

C1、C2への充電電流(リップル電流)拡大

定格を超過するリップル電流

定格リップル電流を相当超えた状態で8年間使用してきたことになります。ただ、リップル電流の制限は主に内部の温度上昇を抑えるためだと思われます。使用温度が低いので耐えられたのではないでしょうか。いずれにしても回路の見直しが必要です。

UV-211送信管パワーアンプ・2号機 出力管ヒーターの電源回路

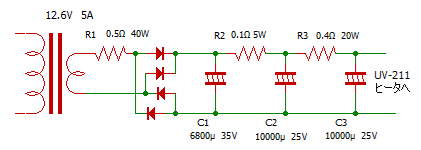

ヒーター電源の2号機での変更点

リップル電流を低減し、出力のリップル電圧が1号機と同程度になるように、定数を試行錯誤で選びました。

(1)リップル電流低減抵抗R1を0.4Ωから0.5Ωに大きくする。

(2)C1を10000から6800μFに容量を減らし、フィルターを1段増やす。

(3)C1とC2を繋ぐ抵抗を0.1Ωと小さくし、リップル電流をC2で分担する。

2号機のヒーター電源回路

シュミレーション回路

1号機の場合と同様にR0は、トランスの巻き線抵抗を想定しています。コンデンサの内部インピーダンスやトランスの飽和などは無視していますので、あくまで概算です。

シュミレーション回路

シュミレーション結果

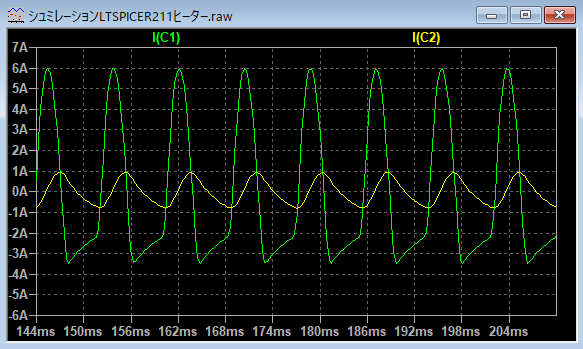

シュミレーションの結果は、次の通りです。

C1へのリップル電流:1.7Arms

C2へのリップル電流:1.6Arms

C3へのリップル電流:0.6Arms

C1へのリップル電流を大幅に低減できます。

リップル電流、出力電圧のシュミレーション結果

リップル電流のシュミレーション結果の拡大

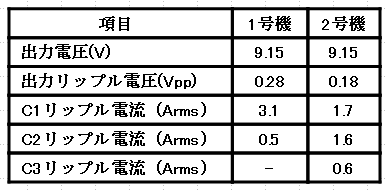

1号機と2号機 平滑回路の比較

リップル電流の低減

出力電圧、リップル電圧をほぼ同じ値に保って、リップル電流を大幅に低減し定格以下に収めることができました。また、1号機ではリップル電流がC1に集中していましたが、C1とC2を接続する抵抗R1の値を小さくしたので、C1への集中を防ぐことができました。

リップル電流の比較

電解コンデンサーの定格リップル電流と寿命

定格リップル電流は、周波数に依存しています。定格としては120Hzまたは100kHzの値で記載されているようですが、周波数が大きくなる程定格リップル電流も大きくなる傾向です。ここでは120Hzの値を使用しています。

定格リップル電流

*:KMQ 35V 10000μFは定格不明、6800μFのものとKMHシリーズから類推

電解コンデンサーへのリップル電流を定格リップル電流以下に抑えられたので、耐久性 105℃ 2000hr が有効になります。45℃以下での使用なら60℃の差があるので、寿命は

2000hrx26=128.000hr = 15年

連続運転でメーカのいっている寿命の上限15年が期待でき、寿命の心配はしなくてよさそうです。

電解コンデンサーの選定

電解コンデンサーを選定する際、定格リップル電流は考慮していませんでした。計算は困難で測定も簡単にはできません。定格を超えることは無いだろうと思っていました。今回、1号機ではリップル電流低減抵抗を使用していても定格を超えていることが判明しました。

シュミレーションソフトLTspiceを使用すると、割と簡単に計算できるので電解コンデンサーを電源に使用する際は、必ず確認するようにしたいと思います。