Haruのオーディオ実験室 Home

音楽の再生に取り組んでいます。

UV-211送信管パワーアンプ 2号機の制作

“UV-211送信管パワーアンプ”は、2017年に制作し(1号機と呼びます)、数度の改造を行ってきました。今回、改造では難しい項目を、2号機として作り直して実現したいと思います。1号機の記事と重複する内容も記載しています。

UV-211送信管パワーアンプ 2号機

1号機では奥行250mmとしてスリム化を狙いましたが、出力管やトランスを詰め込んだので温度上昇が気になっていました。使用しているトランスは今では入手困難な貴重品です。奥行を40㎜大きくし出力管やトランスを余裕のある配置にして温度上昇を押さえ、できるだけ永く使っていこうと思います。

2025年10月掲載

1号機の記事はこちら ー “UV-211送信管パワーアンプ”"

設計出力の設定と出力管の選択

>

“アンプに必要な出力の検討"で、アンプを実際に使用している時の最大出力は2W、設計出力(クリップ寸前のひずみ率5%の値)は10Wあれば理想的としました。ここでは、この設計出力10Wを実現する方法を検討します。

設計出力10W程度というと、PPアンプでは、オーディオ用として定評のある2A3、EL-34等候補はたくさんあります。またシングルアンプでは、WE-300Bで8W、KT88/6550で15W、UVー211で15W、UV-845で20W程度と比較的大型のものが選択肢となります。ここでは、一度は挑戦してみたいと思っていた、力強い臨場感のある音(1)、透明感のある音(2)(3)等評価の高い送信用直熱管UV-211によるシングルアンプを制作することにします。

UV-211真空管(GE製)

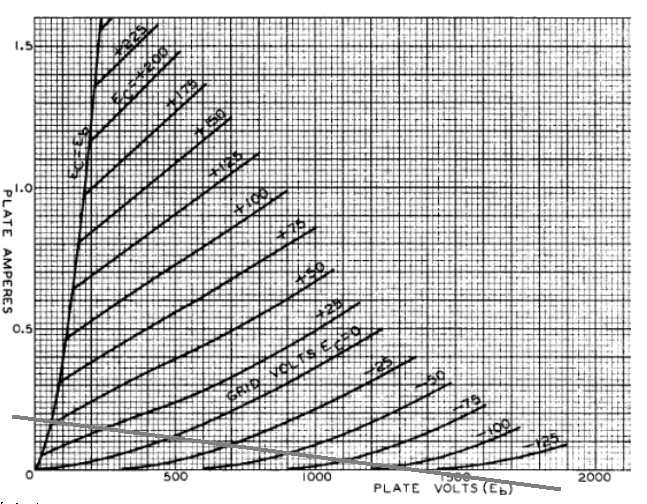

ロードラインの検討

A1級シングル

出力トランスは、古いアンプから外したタンゴFW-150-10SRを使用します。1次10kΩ、2次4,8,16Ωです。使用するスピーカー(インフィニティーkappa 8.2i)のインピーダンスが6Ωなので、出力トランスの8Ω端子を使用します。従って1次インピーダンスは

10 x 6 / 8 = 7.5 (kΩ)

となります。UV-211はA2級としてグリッドのプラス領域を使用することもできますが、今回はA1級としてグリッドに電流を流さない領域で使用します。動作ポイントを 900V 60mA とすると、ロードラインは次の図のようになります。出力は、

(400/√2)2/7500=10.7(W)

となり目標の設計出力10Wを達成できます。

RCA 211 特性曲線(5)とロードライン

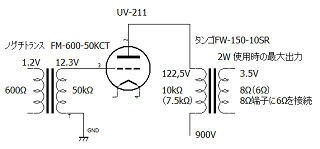

トランス結合の単段アンプ NEW

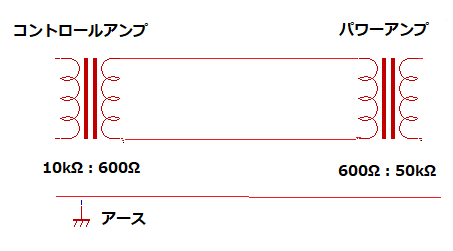

トランス結合と平衡伝送

コントロールアンプとパワーアンプの接続ケーブルは、どうしても長くなりがちです。私が音楽を聴いている7.5畳の部屋でも、壁に沿ってケーブルを這わせると10m近くになります。増幅回路間は、いわゆる出力側LOWインピーダンス/入力側HIGHインピーダンスのコンデンサ結合方式が一般的ですが、コンデンサ結合では片側が接地電位となり伝送路が不平衡となりノイズの影響を受けやすくなります。またNFBを使わないノンNFBで素朴な構成にしたいと思っていますが、そうするとコントロールアンプの出力インピーダンスを低くできず浮遊容量による高域の減衰も気になります。

トランス結合にすると、増幅回路間が完全に絶縁でき容易に平衡伝送路を実現でき、伝送路のインピーダンスも低くできます。低インピーダンスの平衡伝送により、ノイズの影響を小さくでき、高域の減衰も気にならなくなります。詳細はアンプ間の平衡伝送(バランス接続)を参照ください。またトランスによる音質向上の効果も期待できそうです(2)(5)。

3a5真空管コントロールアンプとの、平衡伝送路の例を次に示します。

平衡伝送路の例

ドライブ方式

211の出力トランスの一次側インピーダンスを7.5kΩとすると10Wの出力に対し出力電圧は

出力電圧 Vout=√(出力トランス一次側インピーダンス×出力)=√(7.5kΩ×10W)=274V

となります。増幅率を10とすると、グリッド側で27.4Vとなります。

巻数比の大きな入力トランスとして、ノグチトランスの600Ω:50kΩの入力トランスを使用すると、トランスの入力電圧は2.7Vとなります。600Ω、2.7Vの信号は、パワーアンプに出力管のドライブ用増幅回路を設けなくても、前段のコントロールアンプで出力が可能です。トランス結合の単段構成のアンプとしたいと思います。

コントロールアンプに要求される出力は、パワーアンプの設計出力10Wに対しては2.7V(600Ω)、実際に使用している時の最大出力2Wに対しては

2.7/√(2/10)≒1.2(V)

となります。これらの値は”JEITA CP-1203A AV機器のアナログ信号の接続要件”で示された パワーアンプ(ボリューム無し)は、”基準動作入力レベル 1V”で定格出力が得られ、プリアンプの”基準動作出力レベル 1V、最大出力レベル 3V以上” という規定に見合った値です(6)。

出力2W(実使用時の最大出力)のときの各部の電圧

(出力10W(設計出力)のとき電圧は2.2倍)

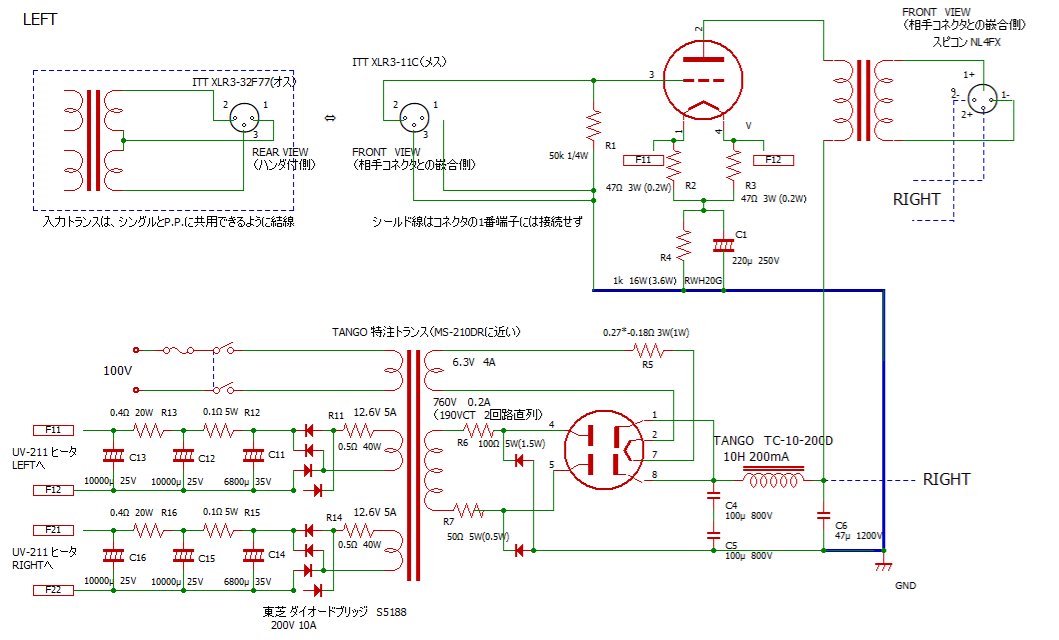

回路図 NEW

入力トランス

入力トランスは、他のパワーアンプにも共用したいので別ユニットに分けました。

スピーカー端子

一般にスピーカー端子は、左右それぞれに 0,4,8,16Ωと4個の端子があります。これに左右4本のスピーカーへのケーブルを接続するのは、メンテナンス時に結構厄介です。プロオーディオで使用されている ノイトリックのスピコンspeakONを採用しました。4極のものに左右4本のケーブルを接続すると結線ミスも防げて便利です。

ノイトリックのスピコンspeakON

B電源回路

プレート電圧が900Vと高く、対応できるショットキーバリアダイオーは入手できないようです。起動時の遅延用として整流管を使用し、平滑用コンデンサへのリップル電流の抑制、ダイオードの逆電流の防止の効果も狙っています。さらに平滑用コンデンサへのリップル電流を抑制するために、トランスと整流器の間に150Ωの抵抗を設置しています。詳細は“電源整流回路におけるリップル電流の低減方法”"を参照ください。

平滑回路には、高電圧、大容量の平滑用として、販売されているシズキのRUZシリーズフィルムコンデンサを使用します。指月電機製作所のホームページによれば電圧のディレーティングは不要となっています。

整流管としては、5AR4がよく使われていますが、UV-211と形が似ている6BY5GAを入手できたのでこれを使用します。UV-211と似合っています。

ヒータ電源回路

交流点火も考慮しているのか、UV-211用のトランスのヒータ用出力電圧は、タンゴMS-UVDなど10Vがよく使われていますが、12.6Vと高くしています。電圧を高めに設定することにより、B電源回路と同じようにトランスとダイオードの間にリップル電流低減抵抗を設けることができ、また容易に平滑性を良くできます。

フィラメントの寿命は電圧による影響が大きいといわれており、電圧を少し下げると長寿命化が期待できそうです。電球の寿命に関して多くの報告があります。(7)(8)

ヒータに印加する電圧は、定格の10Vではなく少し低めの9~9.5Vにして長寿命化を狙っています。真空管が使われていた時代の電源事情を考えると±10%程度の電圧変動には問題なく対応できると思っています。整流管の6BY5GAのヒータも6.3Vではなく抵抗で低めに設定しています。

1号機では、平滑用電解コンデンサへのリップル電流が定格値を超えていることが判明し回路を変更しています。平滑回路のリップル電流は、あまり注目されていないように思いますが、平滑用電解コンデンサの寿命への影響もあります。“ヒーター電源回路のコンデンサーへのリップル電流の低減"を参照ください。

回路図

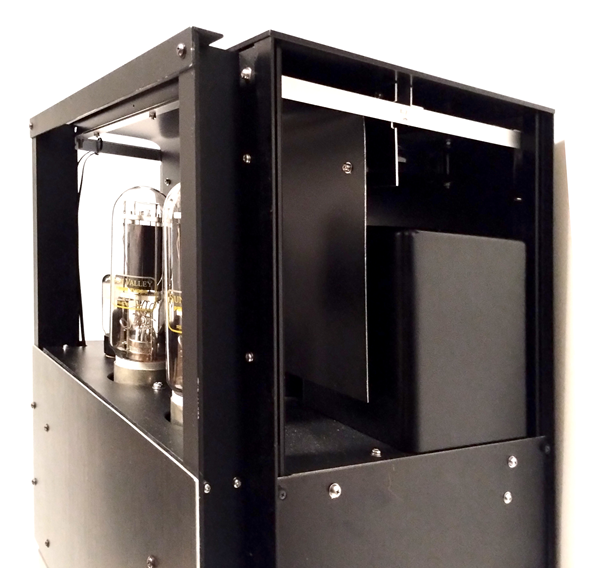

スリムでメンテナンスが容易な2階建構造 NEW

スリムな2階建構造

2階部分に真空管とトランスを取り付け、それ以外の部品を1階部分に取り付ける2階建て構造にしました。2号機では、出力管周囲に余裕を持たせ、1号機に対し奥行を40mm大きくしましたが、それでも幅430mm、奥行き290mmとスリムにできました。また天井を設けているので、他の機器を乗せることができオーディオラックを使用せずに配置ができます。

手前に真空管、奥にトランス

前面と背面からのメンテナンス

一般的な真空管アンプはシャーシの上に部品を並べ、配線は裏返して底の蓋を外して行う構造になっていますが、重量があるとひっくり返すという作業は大変です。制作予定のアンプは30kg以上になると思われ、裏返さずに前面と背面からのメンテナンスができる構造としました。

前面カバーを外した状態

前面カバーの裏には、組み立て後に調整が必要となるヒータの電源回路とバイアス回路が並んでいます。前面カバーを外すだけで調整作業ができるので大変楽です。大型のアンプには打って付けの構造です。

背面カバーを外した状態

3mm厚のアルミ板とアングルで取付板を作りましたが、トランスの重みに耐えられず、僅かですがたわみます。1階部分中央の平滑用コンデンサの両側に見える六角ボルトで底からトランスの重みを突っ張って支えて、たわみはなくなりました。底にゴム足も追加しアンプ台(床)から支えています。

入出力のケーブルや電源ケーブルは、コネクターは使わずに底面からケーブルの直出しになっています。

冷却ファン

電源、出力トランスの温度上昇が気になっています。前にUV-211が迫り、背後はアルミ板で塞いでいます。使用条件を超えるような温度上昇ではないと思いますが、貴重なトランスなので、ファンで冷却し大事に使いたいと思います。

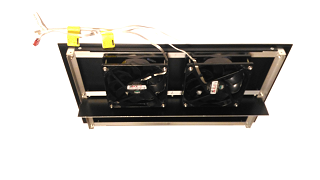

天井部分に、手持ちのパソコン用12cmファンを2個取り付けます。1個は、DC12V 1000回転/分、他方はDC12V 1600回転/分です。1600回転/分のものは、抵抗を直列に接続しおよそ1000回転/分になるようにしています。1000回転/分以下ならファンの音は気にならないと思います。

天井に取り付けたファン

遮熱板 NEW

UV-211からの輻射熱の遮蔽

トランスの冷却用にファンを取り付けましたが、さらにUV-211とトランスの間に遮熱板を設置しUV-211からの輻射熱を遮蔽したいと思います。詳細は“真空管からの輻射熱の黒い遮熱板による遮蔽"を参照ください。

遮熱板 (UV-211背後の黒い板)

ヒータ電源 ブリッジダイオード取付位置

ヒータ電源に古いものですが東芝のブリッジダイオード S5188 を使用しています。1号機では、当初左側面のアルミ板に取り付けていましたが、発熱が気になり温度上昇を検討しました。

アルミ板の面積は、20(cm)x24(cm)=480(cm2)、ブリッジダイオードを2個取り付けるので 1個当たり 240cm2となります。 厚さは、2mmなので、熱抵抗を、「ディスクリート半導体 熱設計の勘どころ」(9)により求めると、左側面のアルミ板の熱抵抗は、3℃/W となります。

東芝S5188のデータを見つけられなかったので、順方向電圧降下を1.1Vと想定すると、ヒータの電流は定格が 3.25A なので 発熱量は、 1.1x3.25=約4(W) となります。温度上昇は 4x3=12(℃)となります。

アンプ下段の内部の温度上昇を 10℃ とすると、合計の温度上昇は 22℃ となります。問題になるような温度ではないのですが、気にはなります。

取り付け位置を面積の大きい背面のアルミ板にすると、ブリッジダイオード1個当たりの面積が 860cm2 となり、熱抵抗は 1.5℃/Wとなります。温度上昇は 4x1.5=6(℃)となります。アンプの下段内部の温度上昇を10℃とすると合計で16℃となります。6℃の低下で効果は小さいような印象を受けますが、アレニウスの10℃半減則(諸説あるようですが)からは相当な長寿命化が期待できそうです。かなり荒っぽい計算ですが、取り付け位置の変更はそれほど大変ではないので1号機で変更し2号機でも継承することにします。

背面カバー裏にヒータ回路の整流用ブリッジダイオードとリップル電流低減抵抗を取り付けています。

背面カバーを外した状態

後記 NEW

オレンジ色に輝くフィラメント

(Sun Valley Prime Tubes 211です)

期待通りすがすがしい音が出ています。送信管UV-211と出力トランスの相乗効果なのでしょう。プレート電流が48mAとなり予定より小さいですが、実際に使用しているときの最大出力は2Wなので問題はありません。また、耳をスピーカーに近づけてもハム、ノイズはほとんど聞こえず電源回路にも問題はないようです。ただ発熱量が200W近くあり夏向きではないようです。夏用に発熱量の少ないアンプが必要です。

1号機ではトランスと出力管UV-211の間隔が狭くトランスの温度上昇が気になっていましたが、今回の奥行を40mm大きくする等の対策によりゆったりとした気持ちで音楽を楽しむことができます。